1987年10月28日の朝日新聞夕刊では、見開きでアミューズの全面広告が掲載されている。桑田のポップ・ミュージック宣言、「悲しい気持ち」広告と同じ月の月末にあたる。

「生命が永遠だったら、今日、何をするだろう。」とコピーのあるアミューズ10周年の企業広告には、スタッフ募集・アミューズアメリカの活動・アメリカでのミュージカル運動・音楽スタジオの創設・喜多郎ライブへ妊婦1000人を招待…などが記載されているが、メインの告知は10本の映画製作と、その出演者オーディションへの参加者募集の告知であった。

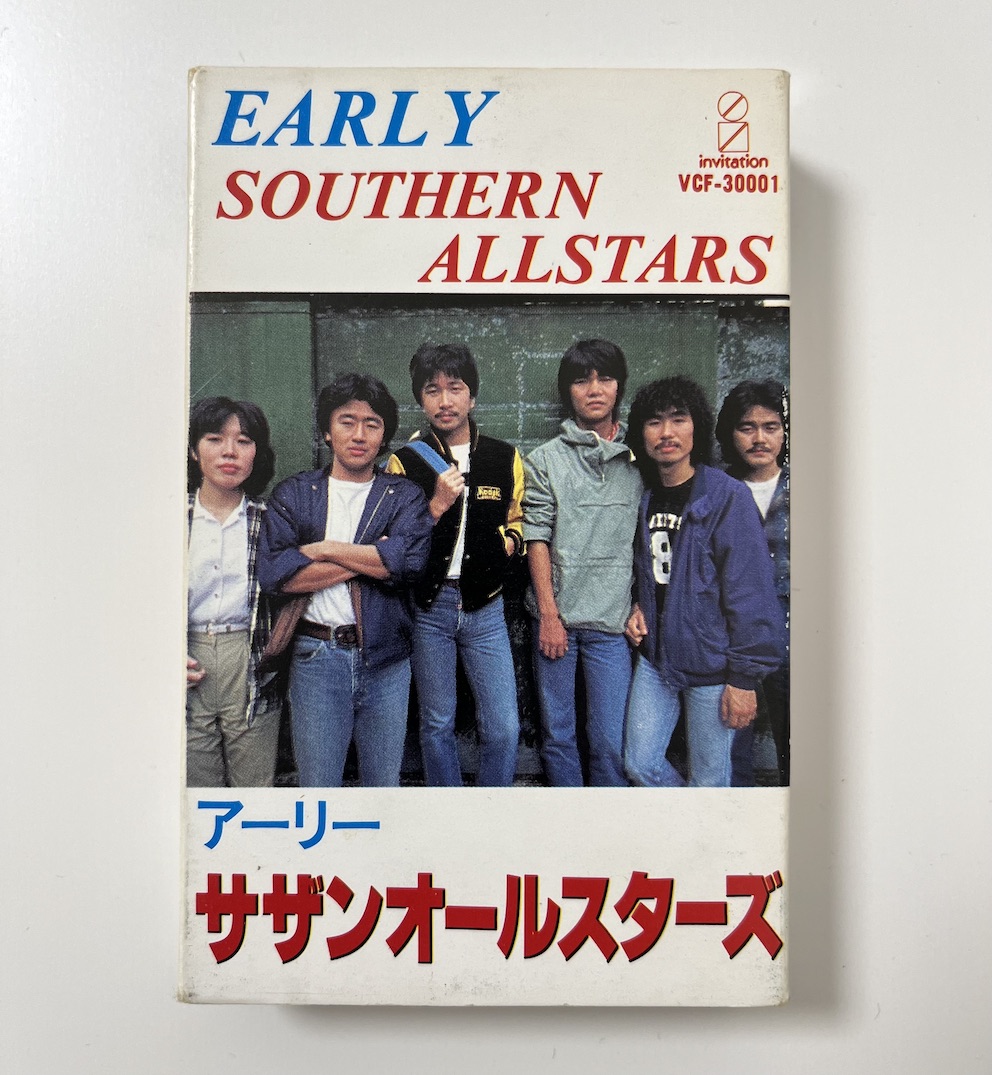

アミューズが、原田真二のマネジメントのために大里洋吉により立ち上げられたのが77年。もともと映画好きだった大里は、映画会社に的を絞り就職活動していたがうまくいかず、最終的に業務内容に「映画制作」と記載のあった渡辺プロダクションに就職したというエピソードの持ち主だ

(Musicman’s RELAY 大里洋吉 https://www.musicman.co.jp/interview/19474)。音楽中心のプロダクション・アミューズ立ち上げ5年後の81年、大里は映像部門アミューズ・シネマ・シティを創立、満を持して映画界に進出する。第一回作品「モーニング・ムーンは粗雑に」の制作・公開と同時に、サザンのスポットCM(「Big Star Blues」)やMV(翌年の「匂艶The Night Club」)など自社音楽部門の映像作品制作も開始。83年以降は「アイコ十六歳」「さびしんぼう」「Bu・Su」と富田靖子主演作品を連続して制作…とこの流れで87年、事務所の10周年を記念し、10本の映画制作を打ち立て更なる事業の拡大と新たな才能の発掘を兼ねる試みが「アミューズ・10ムービーズ」であった。実際このオーディションの合格者には、福山雅治が含まれている。

先の広告には俳優のみならず、脚本家や監督も探しており、「新人監督の起用も予定しています。」と書かれている。結果的に、新人として監督を担当することになるのが桑田であった。

桑田「で、たまたまうちの事務所が年間に10本の映画を作ろうっていう10ムービーズって企画を打ち出してね、僕は初め関係ないって思ってたんだけど、僕の所にも話が来て、最初はことわったんですよね。でも、色々やってるうちに僕なりに映画を作る条件を考えた。」

(『週刊ビーイング』1993年9月13日号、リクルート)

映画畑以外、異業種からの映画監督参入というとなんといっても89年、ビートたけしが北野武名義で監督を務めた「その男、凶暴につき」が挙げられる。こちらは当初の監督が降板したことから偶発的に監督・北野武が誕生したようだが、桑田の場合はその前から企画が始まっており、所属事務所の記念事業の一環という側面もあった。ここから、数年にわたってミュージシャンを含む異業種からの監督を迎えた作品がいくつか生まれる流れが発生する。

***

映画の公開やアルバムのリリースが90年9月だったため、音楽制作もサザンのアルバムリリース後の90年かと思いきや厳密にはそうではない。この映画の音楽はあくまで桑田のソロ活動の一環という扱いで、サザンとは別のプロジェクトとして88年から進められており、サザンの次のアルバム・ライブツアーと交互にスケジューリングされ進められていったようである。

88年の11月に映画の下敷きとしてのイメージ音楽のレコーディングがスタート。脚本の完成と歩調を合わせての曲作りとレコーディングを繰り返し、並行して伊豆ロケを中心とした撮影。スタジオでフィルムをコマ送りで見ながらのレコーディング。「正解はひとつしかないんだ」という合言葉での牛歩のような作業の挙句、音楽がピタッと映像にはまった時の感動。

(略)

企画→音楽制作→脚本→撮影→音楽と編集の繰り返し→完成という、いかにもミュージシャンが映画を作るという手順にそって進行され、きわめて音楽寄りの映画になっているのだ。

(高垣健「ロック・ビジネス悪あがき 第7回 桑田佳祐、9月に双生児誕生!?」『Sound & Recording Magazine 1990年9月号』リットーミュージック、1990)

各種記録・証言(『Sound & Recording Magazine 1990年3月号』リットーミュージック、1990/『FMレコパル 1989年2月20日号』小学館、1989/『代官山通信 Vol.24 Oct. 1989』サザンオールスターズ応援団、1989/桑田佳祐「平成NG日記」講談社、1990)から推察した最終的なスケジュールは以下のとおり。

・88年11月〜 映画音楽用レコーディング

・88年末〜 サザン「女神達への情歌」「さよならベイビー」レコーディング

・89年4月〜89年9月6日 サザンアルバムレコーディング

・89年9月10日〜19日 映画音楽用レコーディング

・89年9月21日〜12月14日 映画撮影

・89年12月15日〜31日 サザン年越しライブ リハーサル〜本番

・90年1月〜4月 サザンアルバム『Southern All Stars』リリース、ツアー「夢で逢いまShow」

・90年5月〜7月 映画編集・追加撮影、アルバム『稲村ジェーン』用レコーディング

・90年9月 映画公開、アルバム『稲村ジェーン』リリース

当初、映画制作のミッションを受けた桑田は、右も左もわからない状況で脚本を誰に依頼するか、映画「Big Wave」に音楽として関わっていたという理由で山下達郎に相談。山下の提案で、脚本は康珍化に依頼することとなる。

桑田「まぁ、(山下)達郎さんにも相談したんですよね。そしたら、タッツァン、『アンタもたいへんだねえ』って(笑い)、『いままで、日本のミュージシャン、映画に関わるとみんなツブれてるんだから、アンタも財産、気をつけて』なんていわれて。やめようかな、とか思って(笑い)。

達郎さんの紹介で、今回、以前は作詞家だった康珍化さんと一緒にやるんですよ。」

(『Goro 1989年2月23日号』小学館、1989)

桑田「脚本は、康さん(康珍化)とじっくり詰めましたね。納得するまでは重箱の隅をつつくような作業を、去年の11月ごろから7ヶ月くらいかかってやりました。」

この間書き直された脚本は全5稿、そしてなんと1稿が上った段階で曲の方が先に上っていて(3曲)、その音楽によってどんどんシーンが書き変えられていくという作業が行われたということだ。このあたりが脚本家、監督共に音楽畑の人間だったことがプラス効果になっている。中の1曲にはこんなタイトルがついている。「忘れられたビッグ・ウェーブ」。ア・カペラのバラードだ。これだけでかなりのシーンがイメージできる。そういうものだ。

(『月刊シャウト 1989年12月号』シンコー・ミュージック、1989)

第一稿と同時に出来上がっていた3曲というのが、「美しい砂のテーマ」「

愛は花のように(Ole!)」「忘れられたBig Wave」と思われる。

M②「愛は花のように」

ベーシックは、アナログ・マルチを使用してます。ちなみにこのアルバム(引用者注:『Southern All Stars』)では、ほとんどソニーのPCM-3348(デジタル・マルチ)を使用してます。

日生のCMでもお馴染みのこの曲は、アルバム・レコーディングに先行して88年11月に録り、その後でダビングをしたのですが、基本パターンはゲストの方々(ギターは小倉博和氏、キーボードは小林武史氏、パーカッションなどに北村健太氏)と、桑田氏で作ったものです。この曲の参考として、ジプシー・キングスを皆で聴いたりしましたが、小林氏のキーボードで新しく生まれ変わった感じです。

(今井邦彦「レコーディング実話 Southern All Stars/サザンオールスターズ」『Sound & Recording Magazine 1990年3月号』リットーミュージック、1990)

「愛は花のように」は最終的にサザン名義でリリースされてはいるものの、実際に演奏の核になっているのは上記3名である。アルバム『稲村ジェーン』で同じメンバーがクレジットされているのがインスト「美しい砂のテーマ」だ。

小林武史は桑田ソロ・サザン「みんなのうた」でも既にお馴染み、北村健太は河内淳一・今野多久郎の在籍したS!trxや高中正義バンドのドラマーだ。そしてもう1人ここで初登場するのが、小林武史同様この後の桑田・サザンのサウンド作りに多大な影響を与えるギタリスト、小倉博和である。

小倉博和は香川県に生まれ、大学進学を機に上京。先輩のデュオ、Stepのサポートとして西込加久見と共に参加(ちなみに、このStepは

デビュー前の角松敏生がプロを目指して最初に参加したグループだったという。)。その後高校時代のポプコン仲間のバンド、アイリーン・フォーリーンにサポートからメンバーとして参加。セカンドアルバム『ロマンティック』に小倉のクレジットは無いが、実際にはレコーディング現場に居合わせていたようでここでプロデュースとアレンジを担当した小林武史と出会っている

(「カドカワムック 別冊カドカワ 総力特集 小林武史」角川グループパブリッシング、2008)。バンド正式加入と並行し西込らとキャロット・スタジオを渋谷に設立、CMやビデオ音楽の制作を開始。さらには藤井丈司の紹介でシブがき隊のバック、立花ハジメ『Beauty & Happy』でスタジオ・ミュージシャンのキャリアをスタートさせていた

(「Profile」『小倉博和 ~ No Guitar, No Life. ~ 』上記の小倉公認ファンサイトのアーカイブによれば、小倉のインストのデモテープを聴いた桑田のA&R高垣健が興味を持ち、小林武史のツテで桑田一行で映画音楽録音のためキャロット・スタジオに突撃訪問…という流れが実はあったようだ。

以下の会話から、訪問した桑田一行はキャロット・スタジオで小倉について様子見のレコーディングを行なったようで、最初の録音は「美しい砂のテーマ」であったことがわかる(実際リリースされた作品ではキャロット・スタジオはノークレジットなのだが)。

桑田「僕と小倉さんが初めてね、ばったり出くわしたのはね、「稲村ジェーン」だもんね。」

小倉博和「そうです、そうです。」

(略)

桑田「渋谷にまあ文字どおり汚いスタジオがあってね、なにか物の怪のようなものがあってね、そこで彼に会って。そしたら俺手元が上手くいかなくてね、ギター弾いてて。なんかおぼつかなかったの。それで小倉くんがじーっと見てまして、「あのー、僕ちょっとやりましょうか?」って言うから、いやいや俺を誰だと思ってるんだって話になってね。僕あまりにもこの「美しい砂のテーマ」なんかがね、コードぐらいしか弾けなかったの自分で作っといて。そしたら本当にもてあましたんでしょうね。」

小倉「もてあましたわけじゃないですけど、あまりに素敵な時間に私も本当参加したいと。」

桑田「それで、やりましょうかって3回ぐらい言われたの。」

小倉「失礼だとは思いながらですね。」

桑田「よく言ってくれたよでも。で俺ね、3回ぐらいにさすがに、ちょっとお願いするってギターを渡したの。で、この人にギターを弾かせて、クリック聴きながら彼ギター1人で弾いたら、あらまっ、と思って。あらっ、君はなんでこんなとこにいるの?みたいな。誰あなたは?みたいな感じになっちゃって。」

小倉「いや、でもびっくりしたのが、その時に桑田さんがああ、いい!って言ってくれて。」

桑田「いいんだもん。だって。」

小倉「そのテイクを残すって言って。そのテイクが本チャンなんですよ。」

桑田「そうだっけ?」

小倉「そうです。それでちょっとソロも弾いていいっておっしゃってくれたんです。」

桑田「最後まで全部おまかせしちゃうの。俺全部ね、もうフンころがしみたいな形になっちゃって。面白いよね、その「美しい砂のテーマ」が僕らの…」

小倉「そう、出会いなんですよね。それで桑田さん覚えてらっしゃるかどうかなんですが、ソロをね、僕が弾いた時に、その1テイク目だったんですけど、ずっとソロ弾いて最後に…♪〜…っていう感じで終わるんですけど、あっ間違えた、と思って、「あっ!」っていう声出しちゃったんですね。それが録音されちゃって。で、すいませんもう一回お願いできますかって言ったら、桑田さんが「いや今の最高だから」って言って。じゃあ、「あっ!」の声だけ取るように。あの頃ね、もちろんデジタルじゃなくって、アナログでしたから。しかもそのスタジオだったから、Otariかどっかのマルチだったと思うんですけど。それをもう、本当時間をかけて綺麗に。そのテイクなんですよ。嬉しかったです。」

(「桑田佳祐のやさしい夜遊び」Tokyo FM, 2012.7.21.)

***

「稲村ジェーン」の音楽については上掲2曲のとおり当初から(小倉をフィーチャーした)ガット・ギター主体のサウンド、スペイン語、ラテン・ミュージックの雰囲気…と意図的に着手開始されているのがわかる。この発想はどこからきているのかというと、映画の内容にあわせてのことのようだ。

桑田「去年の夏のツアーの終わりにね、俺が新幹線の中でJRのパンフレットを見てたら、おもしろい話がコラムに書いてあってね。それをやりたいってことで話がスタートしたの。」

— どんな話?

「昔の稲村ヶ崎(鎌倉の地名)のサーファーの話。まぁそれをやろうと。きわめて単純に。

その人は48歳で、もちろん今も現役なんだけど、日本のサーフィンの草分け。

(略)

その頃、ジェーン台風っていうのがあって、その時の波の話。」

(『ワッツイン 1989年3月号』CBS・ソニー出版、1989)

日本のサーフィンの草分けで当時48歳ということは、

阿出川輝雄についてのコラムだったのだろうか。とにかくこの車内誌(「L&G」だろうか)のコラムをヒントに、稲村ヶ崎を舞台にジェーン台風を絡めて当時の若者の青春を描く、というコンセプトが立てられた。

今度作る映画はね、時代設定を東京オリンピックの頃の設定、つまり25年前の設定にしてるのね。そうすると、とうぜん追憶・レトロってことに形の上ではどうしてもなってしまうわけだけど、そこで自分が出したいのは、やっぱり「青春」なんだよね。

(略)

「ビッグ・ウェンズデイ」っていう映画はさ、要するに年寄りの作った幻想であって、そういった「青春のシンボル」的な話っていうのは、年寄りくさいと思うのね。やっぱり、若者っていつの時代もそんなもんには共感できない状態がえんえんとつづいているんだろうなって思うんですよ。

(略)

僕は最初、「ウラ湘南」の映画をつくるってことで発想したんです。「オモテ湘南」はもうすごくコンビニエンスになってるから。だから僕のやろうとしてることはコンクリート剥き出しのところにどれくらい葦簾ばりをはれるかってことでもあって、そのコントラストっていうのは加山雄三にはできないだろうって思ったんだけど。土地も人間もそうだけど、一色では語りきれないものってあるじゃないですか。やっぱり、昨日まで三味線弾いてた人間が、いきなりエルビス聞いてるわけにはいかないし、その間にラテンとか実際にはつまってて、そのあげくにレゲエにたどりついたりラップにたどりついたりするわけですよね。そこにたどりつくには理由があるわけよ。

(『Rock 'N' Roll Newsmaker 1989年5月号』ビクター音楽産業、1989)

桑田「やっぱり”湘南”ていうのは、サザンにとって、ある意味でキーワードなんですね。僕らの音楽は「勝手にシンドバッド」でデビューしてから、ある時期まで“湘南サウンド”って言われたりして、結果として、湘南風俗を語るうえで一端を担ったところがある。その、東京の人間が作った湘南イメージというものに対する、地元の人間としてのアンチテーゼといったねらいもあるんです。

けっきょく、サザンの活動はおりにふれ“湘南”というキーワードが隣り合わせにあったんだけど、それは、人様の評価の湘南であって、僕らの湘南とは多少のギャップがありながらここまできた。それに対する答えという意味でも、僕は、映画の中で、僕なりにリアルな、30年前の湘南を演出できたらいいなと思っているんです。」

(『月刊エフ 1989年5月号』主婦の友社、1989)

「ウラ湘南」ということで、いわゆる「湘南サウンド」の逆を張り、桑田本人の幼少の記憶から、埋もれていたラテン・ミュージック、スペイン語という発想が出てきたようだ。

映画の音楽の方は、ある種「スパニッシュ」なんだ。ほとんど僕はスペイン語で歌うつもりなんだけどね(笑)。スパニッシュと湘南とどう関係してるかというと、もちろん無国籍ってこともあるんだけど、僕の遠い記憶によると湘南ってスパニッシュだったのよね、メキシカンとか。ペレス・プラードとか、まぁ、メジャーなところではレイ・チャールズなんかでもそうだし、ハリー・ベラフォンテとかナットキング・コールとかね。コファンドタタムーチョとか、バイアコンディオスなんとかミアモーレっていうのがさ、おれは湘南だとおもってたわけ(笑)。ほんとよ。ワイルドワンズとか出てきたっていうのはもっと後だもん。もっとこう、肌の色が黒くって、マイアミ・サウンドマシーンのヴォーカルの女みたいな、あーいう色づかいっていうのがさ、僕の中では湘南サウンドだからさ。

(略)

『勝手にシンドバッド』もラテンでしょ。ラテンの血っていうのは日本人の中にあるからね。まぁ、全編つうじてスパニッシュでやるっていうのも、何かアンチテーゼがあるわけですよ。

(『Rock 'n' Roll Newsmaker 1989年5月号』、ビクター音楽産業、1989)

桑田「で、そのラテンっていうことだけど、あの頃の茅ヶ崎あたりって普通にラテンがかかってたんですよね。うちの店(桑田家は当時バーを経営していた)のジュークボックスでも、ペレス・プラードとかザビア・クガートとか、レイ・チャールズやハリー・ベラフォンテのラテンっぽいやつとか、そういうのが人気高かった。なにかこう、日本人が、日本人の庶民がスイングしやすい音楽だったんじゃないのかな。盆踊りの感覚に近いというか、頭使わなくて済む音楽。」

— 腰のへんにくるっていうのはありますね。

「そりゃ高校くらいの時には、ラテンなんかダサいって思ってたけどね。バンド組んでやるときは「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」とか「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」とかコピーするわけでさ。でも、頭使うんだよね、そういうのはやっぱり。風呂上りにすんなり酔っぱらえるのはラテンだった。'65年っていうと、日本人がまだギターのチョーキングのテクニックなんかも知らない時代でしょう。だったら当然ラテンとかハワイアンに走るよね。」

(略)

— でも、'65年っていうとゴーゴーかなっていう気もするんですけど。

「ゴーゴーは東京のものなんですよ。茅ヶ崎の田舎じゃそれはまだニュースの段階で。」

— そんなに離れてないのに……。

「いや、感覚的な距離がね。だって、いま湘南道路とかって呼ばれてる134号線なんか遊歩道路って言ってたんだもん。さびれててさ。それとラテンのどこかドライなイメージってのがおれのなかでダブるわけ。真夏でも長袖着てる感覚っていうか、ちょっと見苦しい感じがね。」

(『ぴあ music complex 1990年8月29日号』ぴあ、1990)

***

映画の時代設定以外にも、桑田がラテンに接近(回帰)する時代背景は認識しておいたほうがよいだろう。遡って87年、シングル「悲しい気持ち」リリース時のインタビュー。

桑田「そそそ。その点、たとえばロス・ロボスとか。あいつらの「ラ・バンバ」がなんですごいかってことだよね。あれが全米ナンバーワンになるわけで。そういう時代になってきてるんじゃないかな。願望もこめてそう思うけどね。ドド・パーンじゃなくてさ。ほら、ちょっと前に、俺、ニューヨーク行ったでしょ。」

— あ、例のホール&オーツとのプロジェクトで?

「そう。で、タクシーに乗ったりすると、プエルトリカンの英語もろくに喋れないような運転手がパラパパーッツとサルサかなんかカー・ラジオで聞きながら走ってるわけじゃん。後、ジャマイカから出てきたような運転手がこ〜んな顔してレゲエのすげえやつ聞いて、歌いながらハンドル握ってたり。

(略)

8ビートの刺激とは全然違う刺激。あーゆーのにくらべて、その、ドッ・パーン・ドド・パーンってやつは非常に消極的な音楽だと思ったの。ひいては、私の仕事がどれだけ消極的か、スケールが小さいか……ね。」

— 民族の血に目覚めた(笑)

「や、そーゆーんじゃなくて。日本的なエスノ感覚っていうと、たとえばフジヤマとか琴の旋律とかってなっちゃうけど、そうじゃなくてね。もっと自然に俺たちはプエルトリカンとかメキシカンとかスパニッシュとかに近いな、と。ラテン系だからさ。僕らもラテン組合の一員なわけ。日本のメロディってラテンだもん。それをニューヨークで強く感じたのね。俺たちはわざわざエスノなんとかって能書きをたれなくても、もっと簡単に民族音楽の要素とかを取り入れることができるんだなって。」

(略)

— そういう貴重な体験が今度のソロ・アルバム作りに活きてくる?

「といいんだけど(笑)。だから俺が思ってるのは、ホール&オーツとやったのをいいキッカケにして、本場のやつらといろんな競演をしてみたいよね。それも2・4を強調するロックンロール野郎とじゃなく、むしろスパニッシュ、メキシカン。そいつらとラテンやサルサをやるとか。」

(『Guitar Book GB 1987年11月号』CBSソニー出版、1987)

88年ソロ・「みんなのうた」リリース後も、日本人と親和性が高い曲としてLos Lobosを挙げている。

桑田「それで、「ラ・バンバ」とか日本で流行るじゃないですか。「ラ・バンバ」って日本人もついていけるんですよね。スペイン歌謡とかは日本人の血でわかる。」

(「シンプジャーナル 1988年8月号」自由国民社、1988)

ちょうど80年代後半、いわゆる「ワールドミュージック」ブームというのがあった。80年代前半、日本では「エスノ」と呼ばれていた非西洋的なポップスが、この時期新たに「ワールドミュージック」と呼ばれるようになり、いくつかの世界的ヒット曲もあり盛り上がりをみせるようになる。Jポップ界でも、90年頃から上々颱風、ネーネーズ、りんけんバンドなどがレコードデビュー、The Boomがその志向を強めるなど、ひとつの流れが生まれることとなる。

桑田が当時よく言及していたLos Lobosはメキシコ系アメリカ人のバンドで、87年のアメリカ映画「La Bamba」の同名テーマ曲が各国でヒットを記録。「愛は花のように」の解説で今井が言及していたGipsy Kingsはスペインからの移民がフランスで結成したバンドで、87年のサード・アルバム『Gipsy Kings』がパリ発の世界的ヒットとなる。

Gipsy Kingsと同じくパリ発ワールド・ミュージック的ヒットというと、89年の世界的ヒット「Lambada」がある。フランスで結成されたグループKaomaによるこの曲、スタイルこそブラジルで流行していたものだが、仕掛人のひとりはフランスの音楽プロデューサー、Jean Karakosであった。

Karakosは76年にパリにてレーベルCelluloidを創立。その後米国での運営を視野にニューヨークに進出、Bill Laswellを実質的なパートナーとして迎え、非西洋と同時代的な米英のサウンドの融合を図った名作を数多くリリースしている。

CelluloidからBill Laswellプロデュースでレコードを残したグループにはTouré Kundaがいる(前述のKaomaもメンバーの数名はTouré Kundaと重複している、楽曲のための寄せ集めグループのようだ)。セネガル出身だがフランスに移住し、Celluloidから80年にレコードデビュー。84年『Casamance Au Clair De Lune』でアメリカでもLPがリリースされるようになり、Bill Laswellをプロデューサーに迎えた『Natalia』が85年。そして85年秋には来日し、サザンのライブにジョイントという形で共演。残念ながらこの顔ぶれでスタジオ録音を残すことは失敗に終わったが、この時期、既に桑田らも当時のTouré Kundaのこういった立ち位置=非米英のスタイルを軸に最新の米英のサウンドを融合させ、果ては米マーケットにも食い込む…に着目、学ぶものがあるという認識だったということだろう。

さてその85年、Touré Kundaとのジョイントライブ直前の桑田のインタビューを見てみると、やはり自身の幼少の頃のルーツを振り返り、ラテンというキーワードが出てきている。

桑田「そのルーツなんだけどね。いくつかあると思うんだ。要するにグループだから、結成した当時、何にシビレて集まったかというのがそもそもルーツだと思うんだよね。そうすると、やっぱりオールマン・ブラザーズまで行っちゃう。今度のレコーディングでも、そういう70年代のロイク(ブラック・ミュージック)が乗り移ってるのをやりたかったんだよね。だけど僕らがロイクを感じるのはB. B. キングだとか、そういうんじゃなくてオールマン・ブラザーズとかね、要するに白人が勘違いした黒人音楽みたいなものを、また僕らが勘違いしてるみたいなね、そういう解釈なんだよね。で、歌謡曲でいうとザ・ピーナッツとか欧陽菲菲とかのね、昭和40年代なんだよね。西暦で言えば70年代。そのへんに僕らのルーツがあると思うのね。で、あの欧陽菲菲だとか辺見マリとか、ちあきなおみとか、あのへんの歌謡曲ってさ、今の菊池桃子とかの歌謡曲と全然違うでしょ。もっとなんか、ジャズの匂いがあったり、フルバンドの匂いがあったり、スペイン歌謡そのものだったりするでしょ。もっと行っちゃうとペルーとかアルゼンチンとか、あのへんの中南米あたりのものじゃないかと僕は思うけど……。だから昭和40年代の歌謡曲って凄く好きだったんだよね。それでウチのオヤジがやっぱりラテンのフルバンドの人たちの音楽を聴いてたんだね。で、辺見マリの歌なんか、そのへんとニュアンスが似てるわけ。要するに、あれも民族音楽なんだよね、そこまで行っちゃうとさ。だから僕らが解釈してる民族音楽ってさ、ペルー風、アルゼンチン風、スペイン風、メキシカンとか言って行くとトリオ・ロス・パンチョスまで行って、そのすぐ先へ行くともう辺見マリがいるっていう、そういうふうになっちゃうからね。そこからまた枝分かれしてボサノバがあったり、カリプソがあるとか、もっと行くとレゲエがあったりするわけ。

(略)

たとえばウチのオヤジの世代になると、いろんなモノが一気にアメリカから入ってきた世代だからね。ダンスホールとかミルクホールとか、ジャズは聴けるし、ルンバだ、ジルバだとかね、そういうのがバーッと入ってきたわけでしょ。で、僕なんがが作ったレコードをオヤジなんかに聴かせるとね、レゲエやったりしてるでしょ、すると「これ、ドドンパだな」って言う。そういうのってウチのオヤジの世代なんかにあるんだよね。だから俺たちの世代には、映画音楽だ、ジャズだ、キューバンだとかいう凄い幅広いオヤジとかオフクロがいたみたいね。で、僕らもそういうレコードを聴いて育っている。だから抵抗ないんだよね。」

(『バックステージ・パス 1985年12月号』シンコーミュージック、1985)

***

輪島祐介は著書「踊る昭和歌謡」において、戦後日本の歌謡曲を外来のリズムの影響を軸に検証し、ジャズ、ラテン — マンボから一連のニューリズム、ドドンパ、ツイスト、ディスコ・アイドル、ユーロビート…の流れを追い、「鑑賞」ではなく「参加」視点での歌謡史を提示している。さらにはそれと並行し、日本の海外音楽受容史において「ロック」など英語圏の音楽のみが検証される史観に異議を唱え、特に中盤ではラテン音楽の受容史実を改めて検証している。

ラテン(系)音楽を一種のモデルとする外来音楽の大衆的な受容の系譜があったことを強調し、従来の日本大衆音楽史において暗黙のうちに前提となってきた、ジャズ、フォーク、ロックに代表される英語圏音楽の影響を特権視する見方を相対化したい。

(輪島祐介「踊る昭和歌謡 リズムからみる大衆音楽」NHK出版、2015)

この後者を音楽で世に提示しようとしたのが、「稲村ジェーン」撮影前の桑田の構想だったのではないだろうか。過去の日本ではロックンロールなど米英の音楽スタイルに限定せず、ラテンなど幅広いジャンルを人々は楽しんでいたのではなかったか、自身にもその経験は染み込んでいる…という、桑田のロックンロール以前のルーツ再確認の作業でもあったはずだ。「高校くらいの時には、ラテンなんかダサいって思ってたけどね。」と移り変わる時代を過ごした、生々しいリアルタイマーの感覚を素直に吐露しつつ、ワールドミュージックブームが始まっていたこのタイミング、期は熟したということだったのだろう。

スペイン語というのは直接的にはLos Lobos、Gipsy Kingsのヒットの影響と思われる。そういえば数年前にKuwata Bandの全編英語詞が反省材料のひとつとなっていた桑田が、またしても母語ではないスペイン語の曲を歌うというのに躊躇があったのかどうかは不明だ。ひょっとしたら、英語と比較すると日本語の発話に近いスペイン語なら歌いやすく違和感はない、というくらいの考えはあったのかもしれない。

しかし、ここがユニークなのだが、「日本語を英語っぽく歌う」カタコト歌謡の系譜にも属するヴォーカリスト・桑田の歌うスペイン語は、なんとも英語訛りで(コーラス参加しているLuis Sartorと比べるとわかりやすい)、それがストレンジな印象を与えている。まるでラテンをルーツに持ちながら、その後英語圏の「洋楽」で育った日本のポップスそのものを体現するようなスペイン語曲に仕上がった…というのはいくらなんでも言い過ぎか。

結局クランクアップ後のレコーディング作業で、映画音楽は幸か不幸か桑田の性でストイックな全編ラテン・スペイン語ではなく、日本語詞のロックンロール〜ポップスが混じったある程度幕の内弁当的な内容になる。とはいえそれにより桑田・サザン史、果てはJポップ史に残る普遍的な名曲が2曲も生まれることになるのだが、それはまた先の話である。

***

残りの一曲は小倉のギターは登場しない、「忘れられたBig Wave」。この曲は当初、映画の主題歌として用意されていたようである。映画プロデューサーを担当した森重晃は次のように語っている。

森重晃「僕は桑田から「『忘れられたBIG WAVE』を主題歌として考えているんだ」という話をクランクイン前に聞いていまして、撮影しながら彼の中で色々と変わっていったんでしょうね。」

この曲は聞けばわかるようにアカペラ、しかも桑田の一人多重唱で構築されている(既に日本語詞で、ラテンでもないのだが主題歌は扱いが別、ということか)。

M④「忘れられたBig Wave」

いわゆるアカペラとされるこの曲は、桑田氏の声だけで作ったものですが、ベース・パートだけはサンプリングと生声(元は桑田氏の声)のミックスです。ヴォーカルはだいたいノイマンのU67ですが、この曲はU87でした。

すべてのパートがダブルで、ミックスではプレート・エコーのみ、EQは、TUBE TECHという真空管のもので仕上げました。

(今井邦彦「レコーディング実話 Southern All Stars/サザンオールスターズ」『Sound & Recording Magazine 1990年3月号』リットーミュージック、1990)

そもそも桑田が山下達郎に脚本家の相談を持ちかけたのが映画「Big Wave」の音楽をやっていた、という理由であり、曲タイトル、そしてワンマン多重アカペラというスタイルからして山下達郎へのオマージュであることは明らかだ。のちに桑田本人もそのように語っている。

桑田「要するに何が言いたいかっていうと、達郎さんへのオマージュです。達郎さんがよく一人でアカペラをやられてるんですけど、僕もそれをちょっとやってみたっていう。クリック聴きながらですから、達郎さんよりも簡単な条件でやってますし、ベースはできなかったんで、ボンボンって口ベースはサンプリングです。達郎さんはそんな事しません。それでこれ達郎さんのオマージュみたいな気持ちで作ってね、一人で録音してってですね。矢代くんって方がいろいろ音録ってくれたんですけどキーボードの。

達郎さんのマンション行きまして、まりやちゃんももちろんいらっしゃいまして、聴いてもらったんです。ちょっと怖くてね、達郎さんだから。それで「いいじゃんよく出来てるよ」なんて言われたのを憶えているんですけど。でもまりやちゃんかな、達郎さんかな、やっぱすごいなと思ったの。「あっ、このベースはあれね、打ち込みね」って。言ってないのにね、わかっちゃってね。バレなきゃ言うつもりなかったんですけど。すぐ見破られましたけどね。「ファルセットきれいだねー」とか言って、「あ、でもベースは打ち込みだね」って。悪いことできないなあって思ってましたけどね。」

(「桑田佳祐のやさしい夜遊び」Tokyo FM, 2015.8.15.)

完成した曲を持ち込んだ本人を前にベースパートがサンプリングであることを指摘するのは夫のような気がするが、それはさておき…桑田のワンマン多重コーラスというとソロアルバム『Keisuke Kuwata』で既に披露されており、桑田にとってヴォーカリストとしての新たな武器であった。アカペラとなるとその延長であり究極ともいえる形で、とにかく試してみたい、という桑田の衝動がうかがえる。

アルバム『稲村ジェーン』において、この曲の共同アレンジは前述2曲の小林武史ではなく、門倉聡がクレジットされている。門倉は桑田のソロ・アルバムの1曲(「愛撫と殺意の交差点」)で共同アレンジャーとして初登場、同時期88年4月の原由子シングル「春待ちロマン」で矢口博康と連名でアレンジを担当。さらには次のサザンのアルバム、サウンド作りの中心人物は実は小林ではなく門倉のようなのだが、そのあたりは次回以降で詳しく触れることにしよう。また、先の桑田のコメントから、矢代恒彦もクレジットこそ無いがこの時期のレコーディングに引き続き参加していることがわかる。

***

89年に入ると、映画の作業はクランクインに向けて割合を下げ、まずは先にリリースを予定していたサザンのアルバムレコーディングがメインになっていく。次回はそのあたりを見ていきたい。