「女神達への情歌」「さよならベイビー」録音後、ようやくサザンはアルバム用のレコーディングに入る。レコーディング開始直前、桑田は「女神達への情歌」の手応えを踏まえ、バンドのルーツミュージックと同時代的なサウンド・メイキングを融合させた硬派な内容を構想していたようだ。そのため、「さよならベイビー」も収録されるかどうか未定だったという。

— 今回のニュー・シングル(引用者注:「女神達への情歌」)のテーマは原点回帰だとか?

「や、単に煮詰っただけ(笑)。ていうか、ブルースがやりたかったのね。『勝手にシンドバッド』でデビューする以前、アマチュア時代のサザンっぽいイメージ。プリミティヴな手触りをもう一度確かめてみたかったんだ。ある意味では、このシングルがいまレコーディング中のニュー・アルバムのパイロット版的存在になると思うけど。」

(『SPA! 1989年3月16日号』扶桑社、1989)

— 映画音楽が終わったらサザンのアルバムに入るわけですね。

「2月から並行してレコーディングに入ります。泥くさめなブルース・ロックというか、デビュー前のサザンの感覚も生かしたものにしたい。」

— ストレートでダイナミックでパワフルで色気があって……。

「バンドらしいものをね。実験をしながら、ブギとかブルースとかにもこだわってみたいですね。」

(『FMレコパル 1989年2月20日号』小学館、1989)

「アレ(引用者注:「さよならベイビー」)は、つまり「彼女が水着にきがえたら」と言う映画のためにつくりましたから。サザンのアルバム用と言うよりはあの映画用としてね。」

(略)

(略)

「「さよならベイビー」はさっきの話じゃないけど入れないかもしれないし。」

(『代官山通信 Vol.23 Jul. 1989』サザンオールスターズ応援団、1989)

しかし、レコーディングを進めていくにつれもっと多彩な、ある意味いつもの幕の内弁当的な内容に仕上がっていったようである。結局「さよならベイビー」もしっかり収録されている。

— レコーディングは約1年がかりで?

「最初、「女神達への情歌」をやって、すごく好きな曲だったんで、その曲みたいなプリミティブな形のものにしよう、泥くさいのでいこうと思ってたんです。でも、なにしろ、やってるうちに、気持ちがコロコロ変わってしまうもんで(笑)。」

(『FMレコパル 1990年1月22日号』小学館、1990)

***

アルバムの制作だが、クレジット冒頭に高らかにバンド単独プロデュースの表記が登場(これまでバンドと共にプロデューサーとして併記されていたA&R高垣健は、レコード会社/事務所の部分にレコード会社側の共同プロデューサーとして、別途クレジットされている)。録音・共同プロデュースはおなじみ今井邦彦。マスタリングは今回は国内で、CD・LP共に川崎洋が担当。

Produced by SOUTHERN ALL STARS

All Songs, Arranged by SOUTHERN ALL STARS

Co-Arranged by TAKESHI KOBAYASHI, SATOSHI KADOKURA

AKIHIKO MATSUMOTO, HIROAKI SUGAWARA, TAKESHI FUJII

Co-Produced & Engineered by KUNIHIKO IMAI

AKIHIKO MATSUMOTO, HIROAKI SUGAWARA, TAKESHI FUJII

Co-Produced & Engineered by KUNIHIKO IMAI

しかしアレンジャーについてはこのとおり曲ごとにクレジットされておらず、実態が非常に曖昧だ。各シングルやアルバム『稲村ジェーン』に収録されなかった楽曲たちは、後年のベスト盤において、単に「編曲:サザンオールスターズ」と記載されてしまっている。

ゲストミュージシャンの欄におけるキーボードやマニピュレーターについても、誰がどの曲に参加しているのかは読めない書き方である。他のパートについては曲ごとの記載があるにもかかわらず、だ。

Keyboards: TAKESHI KOBAYASHI, SATOSHI KADOKURA

Synthesizer & Computer Operation: HIROAKI SUGAWARA

TAKESHI FUJII, YASUO KIMOTO, TOSHIHARU UMESAKI

TAKESHI FUJII, YASUO KIMOTO, TOSHIHARU UMESAKI

そのため、楽曲ごとにサウンド作りの要になったのが小林武史なのか門倉聡なのか、はたまた松本晃彦なのか現在もはっきりしないままである。

ところで、Nona Reevesの西寺郷太が、「You」については門倉聡がイニシアチブを取った曲と明言している。「You」はプロモ盤7インチや後年のベスト盤で、全てバンド単体の編曲と記載されている曲だ。

西寺豪太「@suziegroove 例えば、《YOU》や《さよならベイビー》あたりの、キラキラしたデジタルサウンドは、多分にザ・小林サウンド。 ってのは事実誤認ですから訂正した方がいかもです。NONA REEVESで二作プロデュースしてもらった門倉聡さんがイニシアチブをとった曲なので。」

「@suziegroove 多分、スージーさんは小林武史さんより、門倉さん独特の「プロフェッショナルAOR」感が嫌いなんじゃないかなと思います。僕は、2000年代になっていわゆる「渋谷系」の音楽が一度下火になった時、その時期のサザンを敢えて目指したい、と門倉さんと組みました。」

「@suziegroove 門倉さんは幼少期からピアノとシンセサイザーの英才教育を受け、東京芸大音楽学部作曲科卒業のエリート。《さよならベイビー》《女神達への情歌》《忘れられた Big Wave》は編曲がバンドと門倉さんクレジット。《YOU》も門倉色強いです。僕は好きですよ。」

「@suziegroove 当時若手だった小林・門倉の天才ふたりと熟成期に突入し新機軸を探した桑田さんがある種の覚醒を起こしたんでしょうね。特に《女神達への情歌》《忘れられた Big Wave》は今も僕は大好きです。なので、小林さんと門倉さんを分けた方が正確な論評になります。」

西寺豪太(Gota_NonaReeves) 0:44pm・0:55pm・1:02pm・1:05pm、2015.11.25.

https://x.com/Gota_NonaReeves/status/669361055005478912

https://x.com/Gota_NonaReeves/status/669363647928360960

https://x.com/Gota_NonaReeves/status/669365463890063361

https://x.com/Gota_NonaReeves/status/669366187063578625

西寺の書くとおり正確な論評をしようにも、アルバムのクレジットが曖昧になってるのがそもそもよろしくない。ということでアレンジャーについて、現在判明している情報から詮索してみよう。アルバム『Southern All Stars』収録曲で、他作品収録時アレンジに門倉がクレジットされているのは以下4曲。

https://x.com/Gota_NonaReeves/status/669361055005478912

https://x.com/Gota_NonaReeves/status/669363647928360960

https://x.com/Gota_NonaReeves/status/669365463890063361

https://x.com/Gota_NonaReeves/status/669366187063578625

西寺の書くとおり正確な論評をしようにも、アルバムのクレジットが曖昧になってるのがそもそもよろしくない。ということでアレンジャーについて、現在判明している情報から詮索してみよう。アルバム『Southern All Stars』収録曲で、他作品収録時アレンジに門倉がクレジットされているのは以下4曲。

- 女神達への情歌

→シングル「女神達への情歌」でのクレジット

編曲:サザンオールスターズ&門倉聡 - さよならベイビー

→シングル「さよならベイビー」でのクレジット

編曲:サザンオールスターズ, 門倉聡 - フリフリ’65

→シングル「フリフリ’65」でのクレジット

Arranged by SOUTHRN ALL STARS

Co-Arranged by TAKESHI KOBAYASHI

SATOSHI KADOKURA

HIROAKI SUGAWARA - 忘れられたBig Wave

→アルバム『稲村ジェーン』でのクレジット

Arranged by SOUTHRN ALL STARS & SATOSHI KADOKURA

そして、門倉聡本人によるツイートを見てみよう。

門倉聡「本当に気になるよね。大丈夫なのだろうか。僕は藤井さんから紹介受けてアルバム一枚プロデュースやったのだけどネギは一時期サザンのメンバーだったしね。僕らのまわりで桑田さんに関わってない人いないんじゃないかな。 」

門倉聡(kadockle)9:42pm、2010. 7. 28.

https://x.com/kadockle/status/19737481458

https://x.com/kadockle/status/19737481458

「アルバム一枚プロデュースやった」と門倉本人が記している。いっぽう小林はというと、エンジニアの今井邦彦によれば関わったのは3曲とのことだ。

— 『Southern All Stars』はソリッドかつモダンなサウンドでした。

今井邦彦「この辺はまだシンセ・オペレーションが重要な時代で、ここで藤井さんが離れ、門倉聡さんという人が来る。その影響で多少サウンドも変化しましたね。小林さんは3曲に関わったのかな。」

(「サザンオールスターズ公式データブック 1978-2019」リットーミュージック、2019)

アルバム収録曲で、他作品収録時アレンジ、または演奏に小林のクレジットがあったのはちょうど3曲である。

- フリフリ’65

→シングル「フリフリ’65」でのクレジット

Arranged by SOUTHRN ALL STARS

Co-Arranged by TAKESHI KOBAYASHI

SATOSHI KADOKURA

HIROAKI SUGAWARA

GUESTS

TAKESHI KOBAYASHI, SATOSHI KADOKURA:Keyboards

HIROAKI SUGAWARA:Computer & Synthesizer Operation - 愛は花のように(Olé!)

→アルバム『稲村ジェーン』でのクレジット

Arranged by SOUTHRN ALL STARS & TAKESHI KOBAYASHI

SOUTHRN ALL STARS, 小倉博和(Guitars),

小林武史(Keyboards), LUIS SARTOR(Back Vocals),

北村健太(Percussions) - ナチカサヌ恋歌

→シングル「真夏の果実」収録のライブバージョンのクレジット

Arranged by サザンオールスターズ&小林武史

GUESTS

ATSUO KATAYAMA:Keyboards

MITSURU KANEKUNI:Sax, Flute

KUMI SHINJO, SHIZUO KAMIYAMA, RIEKO SEKI:

Ohayashi & Dancing

→原由子アルバム『ハラッド』収録のサザンスタジオバージョンのクレジット

編曲:サザンオールスターズ

小林武史:Keyboards

菅原弘明:Computer Programming

古我知よしあき, 新城久美, 神山静子:

Okinawa Instruments & Ohayashi

そもそもの話だが、小林は89年10月に本人名義のセカンド・アルバム『Testa Rossa』をリリースしている。『Testa Rossa』に録音期間の記載はないが、リリースのタイミングから考えるとサザンのアルバムの録音期間=89年春〜9月頭と完全に重複していると思われる。おそらく小林は、サザンのアルバムに大きな時間を割くことは不可能だったと考えてよいだろう。そんなことからも、小林がメインでアレンジを仕切ったのはこの3曲ということでよさそうだ(「ナチカサヌ恋歌」のスタジオ版編曲に小林の名前はないが、演奏参加のないライブでわざわざ編曲クレジットされていること、そしてスタジオ版の演奏クレジットを見る限り、スタジオ版のアレンジに大きくかかわっているのは想像に難くない)。

また、過去筆者が松本晃彦の公式サイトから問い合わせたところ、松本が関わったのは「Oh, Girl」「ナチカサヌ恋歌」の2曲、とスタッフから回答を得ている。『ハラッド』の「ナチカサヌ恋歌」に松本の記載はないので、クレジットミスか、または最終的に演奏は残っていないがセッションには参加していた、のいずれかになるのだろう。となると少なくとも「Oh, Girl」は本来アレンジャーとしてクレジットされるべき曲、ということになりそうだ。

ということで、本作では「You」をはじめ門倉が大多数の曲に共同アレンジャーとして大きく関わっているとみてよいだろう(クレジットの順序では小林が先になっている理由は不明だが…単に先行シングル「フリフリ'65」の記載に準じてしまったのだろうか)。このあたりを踏まえて本作を聴くと、確かに『Keisuke Kuwata』や後の『世に万葉の花が咲くなり』、原由子ソロなどでさえ聴かれる小林特有の暗さ、アク、歪みのようなものはあまり聴こえてこない…という気がしないでもない。60s〜70sロック好き・プログレ好きによるサウンドというよりは、西寺郷太のいう「プロフェッショナルAOR」感が強いとでも言うべきか…アグレッシブな側面を聴かせる場面はあっても破綻の少ない、良質な大人のポップスに着地した感がある。

このように、サウンド・クリエイションに複数の外部のキーボード・プレイヤー、コンピューター・プログラマー(木本靖夫/ヤスオや梅崎俊春も、藤井丈司人脈と思われる)らを迎えたのは、『Keisuke Kuwata』から続く桑田の「生音よりシンセのほうが音色として現代的で、古臭くならない」という志向が続いていたのが大きいだろう。実際本作では、ストリングスどころかブラスまで生音は一切入らず、すべてシンセでまかなっているのだ。また、今井邦彦によると、原由子の育児に集中したいという意向も影響していたようである(「J-POP レジェンドフォーラム」FM Cocoro, 2018.7.16.)。

***

結局、アルバムのコンセプトとしては攻めた『kamakura』のようなスタンスではなく、桑田やサザンのメンバーにとっての普遍性のある、背伸びをしないポップスを追求した…という路線に落ち着いたようだ。

「今回は、あんまりトレンディなアプローチっていうのをやってないから。ほら、機械を使ったりとか、いろいろあるでしょ。いわゆるデジタルを強調したりとか。そういうのじゃなくてね。

(略)

まあ、月並みに言えば、等身大というか。あんまり無理しないというか。トレンドだと思って一所懸命新しいサウンドにトライすると、3年後それを聞いてすごく後悔したりとか。そういうのがあると思うんだよね。だから、そういう事態に陥らないためにも、自分たちの中で不滅の音に向かっていこう、と。」

(『ぴあ music complex 1990年2月14日号』ぴあ、1990)

実際に耳にすると、一聴してエレクトロ然とした雰囲気はないものの、前述のとおり管弦など含めキーボード・シンセが音世界を大きく整然と支配し、「女神達への情歌」でサザンでも味をしめた桑田の一人多重コーラスが彩りを添える。そこにメンバーの演奏と円熟味を増す桑田のヴォーカルが乗り、ウェルメイドでカラフルな音世界が展開されている。また、「フリフリ’65」「悪魔の恋」「政治家」「Mariko」「Gorilla」など、一拍目から入らないトリッキーなイントロの曲が複数入っているのもサザンとしては珍しい、本作の特徴のひとつである。

本作リリース直前の89年11月にシングル・リリースされたロックンロール・ナンバー、「フリフリ’65」でアルバムの幕が上がる。先のとおり、小林武史・門倉聡・菅原弘明の豪華アレンジャー陣とサザンのリズム隊とのぶつかり合い(といっても、さほど音数は多くなくシンプルな編成でまとめている)が聴きもの。桑田の素晴らしいヴォーカルと、本作では珍しいサザンのメンバーによる男声コーラスの組み合わせも痛快だ。今井によると、当初はLed Zeppelin風だったものが、各パート差し替えで現在の形に至ったという。

M①「フリフリ’65」

リズム録りでは、“ツェッペリン”ふうのリズムにアンビエンス・ドラム、ヘヴィなギターだったのですが、世界が違うともめて、全く逆のオンなドラムを加えて、1kHzブーストのスネア、そしてガリガリなギターに差し換え、エレピをダビングして現在の形となりました。この一風変わったエレピは,DX7のエレピを、ヤマハのギター・アンプで鳴らして、シュアーSM57でひろって,コンプでつぶしたものです。

(今井邦彦「レコーディング実話 Southern All Stars/サザンオールスターズ」『Sound & Recording Magazine 1990年3月号』リットーミュージック、1990)

ということで60sビート・バンド的なサウンドに方向転換。これだけだと「Big Star Blues」と同じパターンだが、しかしそこにストリングスなどでヒネリを加えているのがミソである。日本語で歌われること、さらにはタイトルのフレーズなどから最終的にGSの香りも感じる出来となった。

ギターであればダウン・ピッキングばっかりで、ビンビンビンビンビンビンビンビン……って、全部ギターの弦を親指で頭から押さえつけるみたいなさ。いわゆるビートルズだとか、そういう60年代のブリティッシュ・バンドがやってた音楽の形態を、そのままではないんだけど取り入れて。

(略)

ただ、ギター・バンドのいわゆる焼き直しだけで転ぶのもシャクだから、いわゆるトニー・ヴィスコンティみたいな弦とか入れてみたり……。

— 変態的な。

うん、ああいう変態性には、個人的にこれまでの人生の随所随所で心打たれてきましたからね。そういうものをシンプルなギター・サウンドに融合するって作業に関しては成功したかなと思うんだけど。

(『ぴあ music complex 1990年2月14日号』)

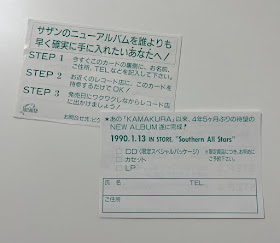

シングル各メディアに封入された、カセットサイズのアルバム予約票。

「愛は花のように(Olé!)」は先のとおり88年末に桑田監督の映画用として小林武史や小倉博和らと録音されていたものだが、このとおりサザンのアルバムに自然な形で収録されている。おそらくだが、89年春からオンエアされた桑田出演の日本生命CMに使用され、世間で既に耳馴染みの曲になっていたことが本作に収録された理由のひとつではないだろうか(画面では演奏クレジットは出ず、CM雑誌でも「音楽:桑田佳祐」とあるのみであった)。CMでは入っていなかったドラムが足されており、本作収録に際し松田によるダビングを行ったものと推測される。

「悪魔の恋」はアルバム・セッションの一曲目として取り上げられた、レコーディング当初のコンセプト、バンドのルーツを感じさせるブルージーで渋めの一曲。メンバーによるリズムと門倉?のハモンド、八木のぶおによるハーモニカなどで固めながら、左で鳴る硬質なクラヴィネットのようなシンセが良いアクセントになっている。

M③「悪魔の恋」

アルバム・レコーディングの最初の曲です。シンプルなリズム・パターンですが、ドラムは打ち込みで、おかずなどシミュレーションしてから叩く、というやり方をしました。このギターはアンプっぱいのですが、ラインのみ。イントロで漂うギターは、サンプリングです。

歌に向かって戦っているハーモニカは八木のぶお氏持参のマイク(シュアーの古いやつ)を、アンプで鳴らし、マイク・ダイレクトと、アンプ・サウンドのミックスに、50msecのディレイを混ぜたものです。

(今井邦彦「レコーディング実話 Southern All Stars/サザンオールスターズ」)映画のテーマ曲として録られていた桑田のひとりアカペラ「忘れられたBig Wave」も、「愛は花のように」に引っ張られてか本作に先行収録されている。

続いて桑田ソロの路線を継続させたようなポップ・ナンバー「You」。門倉と菅原のコンビによるものだろうか、冒頭から爽快感溢れるベル系シンセやパッド、疾走感あふれる八分を刻むシンセベース、そして何よりゲートリバーブのかかったサンプリングのスネアが印象的で、一気に引き込まれる。末期YMOに影響を受けたJポップの走りのような側面もあり、そういう意味は「ミス・ブランニュー・デイ」以降の、YMO(藤井丈司)人脈ここに極まれり…といった感がある。リリース時、本作から1曲だけを聴かせるならとの問いに桑田が選んだのはこの曲であり(『週刊プレイボーイ 1990年3月号』集英社、1990)、実は89年11月のシングル候補にもなっていたようだ。アルバムからのプロモ盤7インチもこの曲が選ばれている。

「サザンの王道的な曲ですね」(『ワッツイン 1990年1月号』CBS・ソニー出版、1990)と桑田自ら語るとおり、サザンのイメージといえばこの路線、というのが明確にあったのだろう。とはいえ、大森のギター以外は匿名性が強く、トラックを桑田のソロの延長のように仕上げるあたりは何より楽曲重視、の姿勢がうかがえる。

原由子ヴォーカルコーナーである「ナチカサヌ恋歌」では小林武史を迎え沖縄風ポップスに挑戦。三線、お囃子、指笛など沖縄の要素にシンセのハープを組み合わせているというのがなんともユニークである。沖縄パートは後から本場のサウンドをダビングするアイディアが出たため、A&R高垣健が探してきた、沖縄のミュージシャン3名を起用したようだ(高垣健「ロック・ビジネス悪あがき 第5回 バイ・プレイヤーに栄光を!」『Sound & Recording Magazine 1990年7月号』リットーミュージック、1990)。今井によると、サビでの原の多重コーラスは10本程度重ねているという(今井邦彦「レコーディング実話 Southern All Stars/サザンオールスターズ」)。

原由子「で、すごく……心は泣いて歌ったつもりなんですけどォ。ただ、どうしてもこの声ですから(笑)。泣いてるふうにならないの。子供になっちゃったんですけどね。あれ、大人の女の気持ちで歌ってるんですよ。」

— そうだったんですか。

桑田「わかんないでしょ?(笑)」

(『ぴあ music complex 1990年2月14日号』)

(『ぴあ music complex 1990年2月14日号』)

このとおり、スタジオ版のヴォーカルについては原本人も満足いく出来ではなかったようだが、90年のライブ「夢で逢いまShow」では情感のこもった見事な歌を披露。武道館公演の素晴らしいヴォーカルのテイクがシングル「真夏の果実」カップリングに収録されたため、現在も聴くことができる。

松本晃彦を迎えた「Oh, Girl(悲しい胸のスクリーン)」は、粘っこいメロディ、ヴォーカルやフェイク、コーラスなどに70年代後半のHall & Oatesの面影を感じることができる。

「70年代への憧憬というものが前提にあって、トレンドとかいったものをテーマにしないで、ありきたりな編成で始めたらこうなるという、サザンオールスターズの限りないワンパターンとでもいうべき曲ですね。」

(『ワッツイン 1990年1月号』)

桑田のコメントどおり?大森や関口は本作のおすすめ・お気に入りとしてこの曲を選んでいる(『週刊プレイボーイ 1990年3月号』)。

「70年代への憧憬というものが前提にあって、トレンドとかいったものをテーマにしないで、ありきたりな編成で始めたらこうなるという、サザンオールスターズの限りないワンパターンとでもいうべき曲ですね。」

(『ワッツイン 1990年1月号』)

桑田のコメントどおり?大森や関口は本作のおすすめ・お気に入りとしてこの曲を選んでいる(『週刊プレイボーイ 1990年3月号』)。

89年4月のシングル「女神達への情歌」を経て始まる「政治家」。この曲に限らず、ギターリフは桑田が曲をメンバーに提示した時点でメロディと一緒に存在していたようだ。

大森隆志「「政治家」や「悪魔の恋」を桑田が持ってきたときから、メロディーと同時にリフがパッケージになってて、いいなあ、ノレるなあと感じたね。」

(『FMレコパル 1990年1月22日号』)

ということでByrdsに影響を受けたBeatles…のようなギターリフを核にビートリーなコーラス・間奏のピアノなどが聴こえるが、それだけにとどまらずファルセットから始まるヴォーカルや、終盤で炸裂する桑田のBrian Wilson風ファルセットを含むワンマンコーラスなど、飽きさせない展開となっている。後年の桑田の発言のとおり、意図せず70年代半ばのSteely Danの香りもする仕上がりである。歌詞はというと、周囲を眺め逆を張るスタンスで、政治家のスキャンダルを描いている。

「あれは逆にアンチ・テーゼっていうか、あんまり体勢のことを悪口言うのは面白くないなって思ったんだよね。(略)俺は例えば、汚職議員のこと題材にして詞を書いてたとしたら、それが怒りに変わっていくというより同情になっちゃうんだよね。自分自身の日常の感覚に似てるなあって思う。そういうタイプなんだよね。だから、ボブ・ディランで言えば<風に吹かれて>の“答えは風に舞っている”みたいなさ、ああいうのが好きなんだよね。なんか俳句っぽいし。<ライク・ア・ローリング・ストーン>の、“ど〜んな気持ちだい”とかっていうのはあんまり好きじゃないね。」

「あれは逆にアンチ・テーゼっていうか、あんまり体勢のことを悪口言うのは面白くないなって思ったんだよね。(略)俺は例えば、汚職議員のこと題材にして詞を書いてたとしたら、それが怒りに変わっていくというより同情になっちゃうんだよね。自分自身の日常の感覚に似てるなあって思う。そういうタイプなんだよね。だから、ボブ・ディランで言えば<風に吹かれて>の“答えは風に舞っている”みたいなさ、ああいうのが好きなんだよね。なんか俳句っぽいし。<ライク・ア・ローリング・ストーン>の、“ど〜んな気持ちだい”とかっていうのはあんまり好きじゃないね。」

(『ワッツイン 1990年1月号』)

続いてはアグレッシブなスウィングもの「Mariko」。PrinceのMadhouseセカンドあたりでも意識しているのか、従来の八木正生とのコラボとはまた性格を異にした、打ち込みを交えてロックやファンクの要素も加味した攻めの一曲。そしてここまで連続して、桑田の一人多重唱を大きくフィーチャーした楽曲が続く。

続いてはアグレッシブなスウィングもの「Mariko」。PrinceのMadhouseセカンドあたりでも意識しているのか、従来の八木正生とのコラボとはまた性格を異にした、打ち込みを交えてロックやファンクの要素も加味した攻めの一曲。そしてここまで連続して、桑田の一人多重唱を大きくフィーチャーした楽曲が続く。

M⑩「MARIKO」

ギターのエコーは、ゲート・エコー/ノンリニアと各パートで違っています。また、オブリのギターは10本くらいの重ね技です。ずっと鳴っているブラシ・スネアのようなものは、ドラムのスタンド・ケースのふたを叩いたものをサンプリングして,フィルだけ生でやったものです。この曲では、コーラスの定位が場所によって違うところを聴いてほしいですね。

(今井邦彦「レコーディング実話 Southern All Stars/サザンオールスターズ」)

シングルとして89年6月にリリース済の「さよならベイビー」は、実は別ミックスのアルバム・バージョンで収録されている。

M⑪「さよならベイビー」

ちなみに、シングルCDとはミックス/マスタリングともに違います(さて、ミックスはいったいどこが違うのでしょう?)

(今井邦彦「レコーディング実話 Southern All Stars/サザンオールスターズ」)

一箇所、コーラスを足しているのが違いのようだが、言われないとわからない程度の微妙なレベルの差異に桑田がこだわるようになっているのがわかる。80年代の桑田はシングルとアルバムでミックスを変えることはなかったが、これ以降、90年代のサザン名義のオリジナルアルバムではシングル曲が必ず1曲はアルバム用リミックスで収録されるようになる。2000年代になるとシングル曲はほとんどがリミックスされたバージョンでアルバム収録されるようになるのであった。桑田以外のメンバー作コーナーとして、今回は大森作のインストもの、「Gorilla」を収録。Talking Headsの88年ラスト・アルバム『Naked』あたりのワールドミュージック的な雰囲気をヒントに?しつつもエレクトロ感を増強しながら、マニュアルのギター・ドラムを組み合わせてユニークなサウンドを展開するという意欲作だ。松田はプレイヤーとしてはこの曲を聴いて欲しいとのこと(『週刊プレイボーイ 1990年3月号』)。

M⑫「GORILLA」

インストもので始まったのですが、大森氏のデモ・テープ(アナログ24ch)を、PCM-3348にコピーして、ダビング/差し換えを行なってきたものです。デモ・テープがかすかに生き残っているのは、A、Bメロだけですけど……。

ドラムはバスドラとスネア、タム、シンバルと、別々にレコーディングし、ミックスではバスドラはレキシコン480のサンプリングでトリガーして差し換えてます。

ギター・メインの曲で、8種類のギター・パートがあり、何が違うかよく聴くと面白い(疲れる)かも?

ドラムはバスドラとスネア、タム、シンバルと、別々にレコーディングし、ミックスではバスドラはレキシコン480のサンプリングでトリガーして差し換えてます。

ギター・メインの曲で、8種類のギター・パートがあり、何が違うかよく聴くと面白い(疲れる)かも?

(今井邦彦「レコーディング実話 Southern All Stars/サザンオールスターズ」)

そして本作の中でも一切のヒネリを排除したような、奇をてらわないまっすぐなバラード「逢いたくなった時に君はここにいない」でアルバムは幕を閉じる。打って変わって演奏もコンボ・スタイル、各メンバーのマニュアル・プレイを重視した編成で、そこに門倉?のシンセ、ストリングスで彩りを加えているようだ。従来のサザンのトレードマーク、原のハーモニーもここにきてようやく明確に登場。歌詞はすべて日本語で、英語がいっさい入らない曲を締めに持ってくるのは『Keisuke Kuwata』と同じパターンだ。この曲について、桑田はなにやら意味深なコメントを残している。

「サビからできた曲で、寂しさを連想してる。タイトルのような気持ちには何度か襲われたことがあるし、やっとそれがいえる状況が整ったということですかね。」

(『ワッツイン 1990年1月号』)

***

本作、音作りについては『kamakura』までのヘッド・アレンジ前提の方法論を変え、コンピュータとシンセでのシミュレーションを前提とする新たな制作スタイルで臨んでいるのは前述のとおりだ。さらにはメンバーによってはソロ活動も並行して行なっており、スタジオに6人が常時居合わせるわけではなかったというのも新たなスタンスであった。

野沢秀行「僕はですね、実はレーシング・チームというのをやってまして。全然違うんですよね、バンドと。当たり前ですけど(笑)。それで、ぼく、実はレコーディング中もけっこう抜けてたんですよ。」

桑田「よく早く帰ったもんな(笑)。」

野沢「すいません。でもね、これが自分にとってみると画期的なの。これまで10年、自分は絶対、死んでもスタジオにいなくちゃいけないんだという気持ちがあったんだけど。今回はみんなに理解してもらって……。」

桑田「いや、理解してないですよ。」

野沢「そんなぁ、冷たく言わないで(笑)。」

桑田「自分だけだもん、画期的だとか(笑)。」

野沢「ま、いいや(笑)。とにかくですね、僕としては一応理解してもらったつもりで行ってたんだけど。」

(『ぴあ music complex 1990年2月14日号』)

そんな中、本作でプレイヤーとして存在感を放つ2名、松田と大森の会話からは、やはりサザンのアルバムならマニュアル・プレイを中心に据えたいという本音が見える。こちらは松田・大森・野沢(遅刻してこの時不在)のリリース時の対談から。

— さっき少しふれたシングル曲の“フリフリ’65”という曲についてコメントしてほしいんですけど。

松田弘「今度のアルバムの中に入っている“YOU”っていう曲もシングル候補になっていたんだけどね。バンドの勢いを出したかったというか、サザンぽいというか、『女神達への情歌』や『さよならベイビー』とかは、コンピューターを使ったウチコミというか、クールにやっているからね。今の歌謡界の主流らしいから、それはそれでいいんだけどやはり、サザンぽいライブ感のある曲をやりたかったんだよね。時を同じくして、ストーンズも再結成したし。」

松田弘「今度のアルバムの中に入っている“YOU”っていう曲もシングル候補になっていたんだけどね。バンドの勢いを出したかったというか、サザンぽいというか、『女神達への情歌』や『さよならベイビー』とかは、コンピューターを使ったウチコミというか、クールにやっているからね。今の歌謡界の主流らしいから、それはそれでいいんだけどやはり、サザンぽいライブ感のある曲をやりたかったんだよね。時を同じくして、ストーンズも再結成したし。」

全員「アハハ……。」

大森「俺、LAとNYにストーンズ観に行くしね。まぁ、いわゆる、コンピューターを通しての音楽は、極端に言っちゃうと、一人でも出来ちゃうんだよね。コンピューターを操る人が一人いれば、結構、クールなものってすぐ出来ちゃうじゃない。何もそれをここでバンドとして出す必要性ってないというか……。」

松田「“フリフリ’65”ってさぁ、ギター格好いいとか、それぞれが光っている要素がみえる曲だと思うんだよね。」

大森「小編成っていうか、要するにバンドサウンドだよね。ある意味で、勢いあるんじゃないかな?」

松田「バンドサウンドにちょうど欲求不満を感じていたところだからね。」

(『代官山通信 Vol.24 Oct. 1989』サザンオールスターズ応援団、1989)

いっぽう、遅刻して対談に参加した野沢の視点はパーカッション・プレイヤーだからか、はたまたJ.E.F.の総指揮者でもあるからか、2名とはまた違った立ち位置である。

野沢「音楽的に言えば、音づくりって、機械と人間の共同作業の極致だと思うわけ。“kamakura”の時は、機械は機械、人間は人間といった感じで分担作業だったんだけどね。なんとなく、自分のパートをシンセとか機械がやっちゃうと、なんだこいつみたいな抵抗はあったんだけど例えば、どっちがいいの?って選んだ時に、人間がやっていい時と、違う意味で機械がやっていい時と、人間が出来ない分野で変な正確さがあって、その曲調に合っていれば、それはそれでいいと思うのね。」

(『代官山通信 Vol.24 Oct. 1989』)

92年の『月刊カドカワ』では、サザンの旧譜を各メンバーが解説する企画において、桑田が本作を担当している。ここでは具体的な録音のエピソードは一切無く、当時のサザンというグループに桑田がいかに対峙していたか、という抽象的な話に終始している。

「やっぱりサザンオールスターズというのは、僕が思っているより大きな存在だと……いろんな意味で期待されているというか。いつでも悪口を言われる危うさもあるし、一歩踏み外すと怒られちゃうみたいな、そんなところにもプレッシャーはあった。とにかく音楽を根気よく詰めていくんだ!と思って頑張っていた時期。サザンっていうのは正直いって六人だけじゃないんですよ。そういう純粋論ではもはやない。ビジネスがどうのとかいう前に、サザンを見つめている人はもっといっぱいいる。

(略)

ここまでサザンが続いてきたら他のメンバーだって続けたいだろうし、だったら長く続けるためにも、たまった膿を出すことは必要になる。だから、このアルバムあたりは、バンドの遊び心というより意地のぶつかり合いってニュアンスが強かったなって気がする。いろいろ評論家の書いたものを見るじゃない?そうすると“桑田もサザンでやるほうがいい”とか書いてあったりして……簡単によく言ってくれるなとか思いますもん。

(略)

逆にサザンという存在が、僕らメンバーとそれを取り巻くスタッフ、あとはファンを含めて“目標”なんですよ。このサザンというものを、いかにイイ形でモデルチェンジしてくか?そのやり方とかその行く末に目標を持たないとね。何かの瞬間に“バンドっていいな”と思えることはいっぱいあるけど“バンドっていいな”という純粋論では乗り越えていけないです。だからこのアルバムはいろんなものを孕んでいるよね。」

(略)

逆にサザンという存在が、僕らメンバーとそれを取り巻くスタッフ、あとはファンを含めて“目標”なんですよ。このサザンというものを、いかにイイ形でモデルチェンジしてくか?そのやり方とかその行く末に目標を持たないとね。何かの瞬間に“バンドっていいな”と思えることはいっぱいあるけど“バンドっていいな”という純粋論では乗り越えていけないです。だからこのアルバムはいろんなものを孕んでいるよね。」

(『月刊カドカワ 1992年12月号』角川書店、1992)

リリース当時のインタビューでは、こんなことも語っている。

「俺は今回はアルバムはもう、思いのたけを——とにかく、やりたいことをやるっていうね、俺は気持ちでやったんだけどね。もうやりたいようにやる、という気持ちでね。もちろんメンバーとの意志の確認てのも少ししたんだけども——やっぱり自分個人がやりたいようにやるっていうね、そういう気持ちでやりましたよね。」

(「ロッキング・オン・ジャパン 1990年2月号」ロッキング・オン、1990)

これらを眺めると本作時点では、時代に合わせ適応・変化しようという桑田の意向について、明確にメンバー全員とコンセンサスをとらないまま新体制でのレコーディングが進められたのでは…という気がしないでもない。また、アルバムが録音初期に桑田が構想していた硬派な内容一辺倒にならなかったのも、「サザンという大きな存在」への様々な期待に応えようとしたゆえの揺らぎなのかもしれない。

アルバム完成の89年9月、桑田は即映画撮影に入り、年末のクランクアップまでサザンの活動は停止する。アルバムは年明け、90年1月にリリースが定められることに。完成後しばらく時間が経ったのち、アルバムタイトルが『Southern All Stars』になることを聞いた今井邦彦は、「ああ、重いな…」「いろいろあるんだ…」と感じたという(「J-POP レジェンドフォーラム」)。

***

アルバムリリース後の音楽誌の反応を簡単に見てみよう。おなじみミュージック・マガジンは伊達政保のレビュー。

アルバムリリース後の音楽誌の反応を簡単に見てみよう。おなじみミュージック・マガジンは伊達政保のレビュー。

最初に聞いた時は、ありゃ!肩透かしを食ったような気になっちまった。なんせ、2枚組の大作『KAMAKURA』のイメージがいまだに強いのだ。それに比べるとオーソドックスな感じがしてしまう。

(略)

目新しさや目先のインパクトに力を入れるのではなく、一見オーソドックスであったとしても、聞き返すたびに味が出るというやつだ。(略)

目新しさや目先のインパクトに力を入れるのではなく、一見オーソドックスであったとしても、聞き返すたびに味が出るというやつだ。(略)

さすがはサザンと言いたいが、でもね、それだけじゃあまりにも、ちとさびしいじゃありませんか。歌謡曲やロックを通底する日本のロック・バンドとして、サザンにはもっとハチャメチャに頑張ってほしいのだ。

(「ミュージック・マガジン 1990年3月号」ミュージック・マガジン、1990)

(「ミュージック・マガジン 1990年3月号」ミュージック・マガジン、1990)

翌「ミュージック・マガジン 1990年4月号」(ミュージック・マガジン、1990)クロス・レビューでは小林伸一郎7点・原田尊志7点・湯浅学6点・加藤彰8点、アルバム・レビューで菅岳彦8点の評。「かつての闇雲な現状打破の姿勢があまり見えなかった」(湯浅)、「KUWATA BANDのかたくなさよりサザンのしなやかさを僕は支持」(加藤)など、良い点も悪い点も皆同じような感想を抱いている印象がある。過去のサザンの印象の強烈さに比べると、クオリティは高いが落ち着きすぎな作品ではないか…というのは、ある意味高橋健太郎による『Keisuke Kuwata』評と同じ方向といえる。

ロッキング・オン・ジャパンでは、川崎大助によるレビューが掲載されている。

僕は勝手に“みんなのうた”の拡大再生産というか「久しぶりの復活やんけブワーッと行ったらんかい!!」というエネルギーの大爆発を期待していたのだが、全然違った。違う意味で、良い。しっとりと落ち着いた雰囲気である。

(略)

このアルバムのヘソとなっているのは、“さよならベイビー”である。(略)サザンを聞き続けてきた世代の思い入れを、彼らが全面的に引き受ける決意を表明したのがこの新作なのではないだろうか。

このアルバムのヘソとなっているのは、“さよならベイビー”である。(略)サザンを聞き続けてきた世代の思い入れを、彼らが全面的に引き受ける決意を表明したのがこの新作なのではないだろうか。

(略)

ホイチョイ・プロダクションの映画のサントラに使用されて、同時にカラオケのヘビー・ローテーション・ナンバーにもなるというのは桑田佳祐ただ一人である。大衆的と言うより、庶民的なのだ。そして、彼のそうした庶民的なポップ・センスを最大限に発揮できるのはサザンを置いて他にはない。サザンの健全な学生バンドノリやその歴史そのものに、聴き手は自らの生活の記憶を投影するからである。そうした傾向は今後どんどん強くなっていくだろう。縁起でもない話だが、例えばサザンが解散したとしたら美空ひばりの死に対して50代の人間が感じたような喪失感を、現在20代半ばから後半の人間は感じるようになるのではないか。「次のアルバムは、第2期の始まりです」とインタビューの中で桑田は語っていたが、9枚目にして初めてバンド名を冠した本作は、既だロック・バンドとしては前人未到の「国民歌謡」の世界へ彼らが突入したことを告げる、記念すべきアルバムだと僕は感じた。

ホイチョイ・プロダクションの映画のサントラに使用されて、同時にカラオケのヘビー・ローテーション・ナンバーにもなるというのは桑田佳祐ただ一人である。大衆的と言うより、庶民的なのだ。そして、彼のそうした庶民的なポップ・センスを最大限に発揮できるのはサザンを置いて他にはない。サザンの健全な学生バンドノリやその歴史そのものに、聴き手は自らの生活の記憶を投影するからである。そうした傾向は今後どんどん強くなっていくだろう。縁起でもない話だが、例えばサザンが解散したとしたら美空ひばりの死に対して50代の人間が感じたような喪失感を、現在20代半ばから後半の人間は感じるようになるのではないか。「次のアルバムは、第2期の始まりです」とインタビューの中で桑田は語っていたが、9枚目にして初めてバンド名を冠した本作は、既だロック・バンドとしては前人未到の「国民歌謡」の世界へ彼らが突入したことを告げる、記念すべきアルバムだと僕は感じた。

(「ロッキング・オン・ジャパン 1990年2月号」)

予想外に落ち着いた本作の出来はサザンが「国民歌謡」の世界に突入したことを示している、との指摘は興味深い。前回のとおり「女神達への情歌」リリース前後の桑田のコメントを見ると、「世代の音楽」「現役のナツメロ・バンド」から脱却するための試みが「女神達への情歌」のような攻めの姿勢だったようだが、「さよならベイビー」も収録された本アルバムを聴いた川崎には、そういった世代を引き受ける決意表明に聴こえる…ということである。攻めの姿勢を見せる部分はありつつも、全体としては既存リスナーを置き去りにしない…という本作の内容を見事に言い当てているともいえる。こういったリスナーの率直な需要と、自身の内から湧き上がるミュージシャンのエゴとの間を、この先90年代の桑田は悩みながら行き来していくことになる。

予想外に落ち着いた本作の出来はサザンが「国民歌謡」の世界に突入したことを示している、との指摘は興味深い。前回のとおり「女神達への情歌」リリース前後の桑田のコメントを見ると、「世代の音楽」「現役のナツメロ・バンド」から脱却するための試みが「女神達への情歌」のような攻めの姿勢だったようだが、「さよならベイビー」も収録された本アルバムを聴いた川崎には、そういった世代を引き受ける決意表明に聴こえる…ということである。攻めの姿勢を見せる部分はありつつも、全体としては既存リスナーを置き去りにしない…という本作の内容を見事に言い当てているともいえる。こういったリスナーの率直な需要と、自身の内から湧き上がるミュージシャンのエゴとの間を、この先90年代の桑田は悩みながら行き来していくことになる。

***

サザンのアルバムが完成するや否や、89年秋から年末まで桑田は映画撮影に注力。クランクアップ後、年が明けると1月にアルバムリリース・2月末〜4月末までサザンのライブ・ツアー「夢で逢いまShow」を開催。5月から夏までは映画の追加撮影と仕上げ作業、さらには並行して追加の音楽制作…と、立ち止まる暇のまったくない、怒涛の90年が幕を開けようとしていた。

サザンのアルバムが完成するや否や、89年秋から年末まで桑田は映画撮影に注力。クランクアップ後、年が明けると1月にアルバムリリース・2月末〜4月末までサザンのライブ・ツアー「夢で逢いまShow」を開催。5月から夏までは映画の追加撮影と仕上げ作業、さらには並行して追加の音楽制作…と、立ち止まる暇のまったくない、怒涛の90年が幕を開けようとしていた。